私の書評 「死は易きことなり」

陸軍大將 山下奉文の決断 太田尚樹 著 講談社 2005年2月15日 初刷

著者 太田尚樹 氏は 西班牙を中心とした歐羅巴文明史が御専門の東海大學教授で 専門分野の著作多数あり。

執筆動機は「あとがき」に詳しいが、早川雪洲「山下奉文」、カリー中尉「ソンミ事件」、新嘉坡華僑粛正事件と 私の記憶、興味と関心に重複する所 多々あり それが私の本書購入動機でもある。

膨大な資料を驅使、具に檢證した記述は、新事實の發掘と共に 著者獨自の視點、觀點、解釋が開陳されてをり、山下奉文研究者にとって缺かすことの出來ない貴重な文献である。

只 箇々の事實について、私には その信憑性、正鵠性を檢證するだけの陸軍に関する知識と資料を持ち合はせないが、私の得意とする分野である帝國海軍関係の記述に就いて 明らかな記述の誤りが 些か氣になるところではある。

即ち、「昭南の天長節」(P-314)の項 昭和十七(1942)年四月二十九日、昭南での天長節の記述の中で「この日、偶然にも日本海軍の主力部隊が参加して、昭南の式典を見事に演出することになった。」「この日、赤城、加賀、飛龍、蒼龍の大型空母群に戰艦比叡、霧島、重巡利根、筑摩、護衛の水雷戰隊、さらに南方作戰中の近藤信竹中將率いる第二艦隊の主力戰艦金剛、榛名、小澤治三郎中將麾下の第一南遣艦隊の重巡群も合流して、昭南港沖泊地は帝國海軍の艦隊で埋め盡くされていた。」と謂うのは 明らかに事實に相違する。

機動部隊(第一航空戰隊赤城、加賀缺、第二航空戰隊飛龍、蒼龍、第五航空戰隊瑞鶴、翔鶴の属する第一航空艦隊基幹)が錫蘭島古倫母(Colombo)、トリンコマリ(Trincomalee)奇襲の印度洋作戰を了へて 内地へ向け新嘉坡沖を通過したのが四月十三日午後。 ドーリットル(Doolittle)本土空襲の四月十八日にはバシー海峡を通過して臺灣沖に達してをり、四月二十二日内地に歸着。各艦はそれぞれの母港で次期作戰に備へての艦體兵器の修理、整備と補給に取りかかってゐる。(ちなみに 加賀は本作戰發動前に パラオ・コロール島での座礁損傷修理の為 内地へ歸還。 第五航空戰隊は新嘉坡沖を通過の後 第四艦隊麾下に編入すべく分離、二十八日 トラック島へ入港。 直後、珊瑚海海戰に出動してゐる。 また開戰時 聯合艦隊から第二艦隊へ臨時増派されてゐた 金剛、榛名の二戰艦も三月二十六日セレベス(Celebes)島スターリング(Starling)灣出撃時、本來の建制である第三戰隊司令官の指揮下に戻り 支援部隊として機動部隊に随伴してゐる。)

高松宮日記 昭和十七年四月二十一日(火)曇

「第一航空艦隊(二○ー二三○○)二十二日一三○○「横」着。」

とあり これは 二十二日午後一時 横須賀に歸着する旨 二十日午後十一時發信の第一航空艦隊電信を意味する。

第三戰隊比叡、霧島、第八戰隊利根、筑摩は いずれも三川軍一中將麾下で機動部隊の支援の任にあり、この時期 新嘉坡へ入港の記録はない。

聯合艦隊参謀長 宇垣 纏日記「戰藻録」昭和十七年四月二十七日(月)曇後雨

「午後四時過近藤第二艦隊長官、白石参謀長以下帯同來艦、夕食を共にせり。」

近藤信竹第二艦隊司令長官が 白石萬隆参謀長以下第二艦隊司令部幕僚を帯同して 柱島泊地の聯合艦隊旗艦大和を訪ねてをり 第二艦隊はこの時期既に南方部隊としての任務を完了して内地へ歸還してゐた事を示す。

一方、小澤治三郎第一南遣艦隊司令長官(編成替により一月三日付けで「南遣艦隊」から改稱)に對しては 山下奉文第二十五軍々司令官から「二月二十日ヲ期シテ陸海軍合同慰霊祭ヲ實施シタイ」旨 提案があったが パレンバン(Palembang)作戰實施中の故をもって これを辭退。

同作戰終了後の 二月二十七日、掃海なったセレター(Seletar)軍港に入港。 両將は それぞれの旗艦ならびに軍司令部への儀礼訪問を交換。 三月二日には 山下大將は小澤中將のためにラッフルズ廣塲で閲兵式挙行。 先頭に立つパーシバル將軍に對し小澤長官は、佛蘭西駐在經驗のある 南遣艦隊参謀 花岡雄二中佐(兵科51、海大甲35)の佛蘭西語通譯で「閣下はあなたの義務を果たされました。 今後は十分休養されたい。」と敵將の勞を犒ひ 堅い握手を交はされたと謂う。 その後 英濠印軍捕虜五萬をチャンギー道路両側に堵列させて自動車で視閲。

第一南遣艦隊は その後 近衛師團のスマトラ上陸作戰、アンダマン諸島攻略作戦、機動部隊に呼應してのベンガル灣機動作戰に従事。 四月十日 セレター軍港とは反對側の島の南岸、新嘉坡商港に集結、假泊。 十三日の機動部隊の沖合通過に際し 小澤司令長官は旗艦鳥海の探照燈をもって「嚇々タル武勲ヲ祝シ、長官以下乘員一同ノ武運長久ヲ祈ル」の發光信號を發し、折り返し南雲忠一司令長官から「ゴ厚意ヲ深謝ス、貴艦隊將兵一同ノゴ健勝ヲ祈ル」の返信があった。

正規空母五隻(赤城、飛龍、蒼龍、瑞鶴、翔鶴)戰艦四隻(比叡、霧島、榛名、金剛)重巡洋艦二隻(利根、筑摩)を含む大艦隊通過は新嘉坡水道の遙か沖合で、通常の發光信號ではなくて、探照燈を使ったものと思はれる。

「各戰隊司令官から、ちょっとでよいから新嘉坡で一休みしたいとの希望もあったが、私はよけいなことだと思って素通りした。」と草鹿龍之介参謀長も回想録に書いている。

翌十四日には 機動部隊の後を追うように、聯合艦隊から南遣艦隊へ増派されてゐた第七戰隊の重巡洋艦群を含む各戰隊も内地へ向けて出航、第一南遣艦隊は 練習巡洋艦香椎を旗艦とする建制の艦隊編成に戻ってゐる。

「戰藻録」四月二十九日(水)晴れ。天長の佳節

「八時半 南雲第一航空艦隊長官以下機動部隊の諸官來着報告を聞く。」

事實 五月一日から四日間、柱島の「大和」の艦上で第二艦隊司令長官、第一航空艦隊司令長官、第三戰隊司令官を含めてミッドウエー作戰の圖上演習が行はれてゐる。 司令部だけが柱島に歸還し 艦隊艦艇が新嘉坡に留まったとは考へられない。

以上より、 機動部隊の正規航空母艦群、支援部隊の戰艦、重巡洋艦群、第二艦隊の主力戰艦群、さらには 第一南遣艦隊の重巡洋艦群が四月二十九日の時點で 昭南港沖泊地を埋め盡くしてゐたと謂う事はあり得ない。 引用文献の讀みちがいであろうが、畫龍點晴の妙を缺く感を否めない。

私自身の想い出と記憶の繋がりは;

冬の未だ明けやらぬ早朝、隣保班(現在の町内會に相當する隣組組織)からの聯絡で 父が電燈をつけて「新嘉坡陥落」の號外を讀んで呉れた事。 思へば あれは昭和十七年二月十六日 月曜日の事であったに相違ない。

四月十八日のドーリットル本土空襲の警報發令は かすかな記憶の中にある。

機密防諜のやかましい時代、國民學校二年生の軍國少年であった私の耳に どこからともなく、新嘉坡の英將Arthur Percival中將が 市内で只一軒の洋食屋「東洋軒」でチキンライスを食べてゐたと謂う噂が耳に入って來る。

翌朝 登校の時、別府驛の驛前廣塲に整列させられた捕虜の一團を見かける。

この時 同行したCorregidorの米將Jonathan Wainwrightの日記によると 臺灣花蓮港の収容所から 慌ただしく飛行機で九洲に運ばれ、昭和十九年十月八日(日)汽車で別府に到着して 二泊したとなってゐる。

市内唯一の洋風ホテル 亀の井ホテルに泊まり 東洋軒でチキンライスの晝食を供されて 十日(火)朝 別府驛から門司へ行き 關釜聯絡船で釜山へ。 そこから汽車で朝鮮半島を縦断北上して 満洲の捕虜収容所へ行った事になってゐる。

山下將軍處刑のニュース映畫も記憶の中にある。 昭和二十一年三月頃の事であろう。

暫くして山下大將は満洲で生きてゐると謂う噂が 世間にどっと廣まる。

東西冷戰の最中 米軍は對蘇戰に控へ 満洲を熟知する山下將軍を必要とする為だとの趣旨。 當時のマスコミは 口コミであるが、その擴がりの早さには驚くべきものがあった。

山下映畫は 著者が中學一年生の時とあるので、私の高校二年生か三年生の時だと謂うことになるが、早川雪洲ふんする山下將軍が比律賓の戰線で敵の位置を尋ねた参謀の「それは多分 このあたり!」の答に激怒して、「なにー 多分で戰が出來るか!」と叱咤する塲面を鮮明に記憶してゐる。

私が 兒島 襄著「史説 山下奉文」に最初に行き當ったのは三十五年も前の事であるが、海軍の山本五十六に對比する、「”マレーの虎”山下奉文の全貌を新資料のもとに捉へ直し その一身に二・二六事件から敗戰までの帝國陸軍の命運を象徴させた傑作評傳」(初版帯)として洛陽の紙價をたかからしめたものである。

天皇に認められず、東條英機に疎まれた悲劇の將軍。 しかしながら「嚴格にして温情の人」である事が文中「東條英機と山下奉文」の章に、支駐混成旅團長として北支戰線で「略奪または強姦する兵は高梁畑で銃殺」の布告を出した事實等で 軍律に嚴格な野戰軍司令官の姿として如實に描き出されてゐる。

「死の宣告と山下奉文」の章、「アメリカを見直したよ」の項で「二人の精神病理學者が山下大將にインタビューした。」事に 大きな違和感を感じてゐた。

因みに「史説」はもともと昭和四十三年一月號から十二月號の文藝春秋に聯載されたものに加筆訂正されたものであるが、初版本で「昭和の軍閥と山下奉文」、「雪の朝の山下奉文」、「山を降る山下奉文」・・・としていた各章のタイトル、「歩兵砲」、「なにイツ・・・やったのかツ」、「再度の反撃も失敗」等の各項のサブ・タイトルは 文庫本では削除されてゐる。

しかし 私のこの違和感も 平成十二年に上梓された 安岡正隆「人間將軍 山下奉文」で 些か訂正を必要とする事になる。

四十一歳の陸軍中佐と二十歳の義妹の不倫関係は、現代に置き換へても異常である。

ましてや妻との離婚、義妹との再婚を本氣で考へていたとするなれば、もはやこれは常軌を逸していると謂っても過言ではない。

「史説」で「ケーテ」としてゐた女性を兒島 襄は久子夫人から貸與された大將日誌から讀みとったものだと思はれるが、著者はこれを正式にはキャサリーン(Katherine)、獨逸語式ならカタリーナ(Katharina)だとして「キティー」と綴ってゐる。 このへんは 私は余り違和感は感じないのだが。

「不倫」の經緯を著者は 高利貸しとの聯帯保證人の関聯で説明を試みてゐる。

さて 執筆動機はともかく 全体の流れは山下の人間性の本質を解析しながら「新嘉坡華僑粛正事件」への切り込みになっている。

東條英機と山下奉文の不仲は夙に知られた事であるが、著者は その原因を二・二六事件で沸騰した統制派、皇道派の對立軸の中に置き換へてゐる。

若き日、二人は仲良く一緒に大戰後の瑞西・伯爾尼に遊び、獨逸・伯林に勤務したと謂う事實は 私にとっては非常な驚きである。 しかし不仲の原因はむしろ狹量で猜疑心、嫉妬心の強い東條の性行にあったのではないかと私は考へてゐる。よしんば派閥を同じくしてゐても 華奢な體格の東條は大兵漢の山下に常に威壓を感じ、地位が上がるつれて自分の後をべったり付いてくる山下に いつか追い越されるのではないかとの脅威と恐怖を感じて、東條は山下を疎んじるようになったのではなかろうか?

著者も頻繁に引用してをられるが、華人から「新嘉坡大檢證」と呼ばれる「昭南粛正事件」を語るのに 篠崎 護氏の「シンガポール占領秘録」を抜きにしては語れない。

同書は もともと「昭南特別市シンガポール一九四○ー四七年」と題して月刊誌「諸君」に聯載されたものに加筆、原書房から單行本として出版された權威ある史書である。

第二十五軍の最精鋭主力部隊である廣島(鯉)第五師團長 松井太久郎中將のご長男の嫁である 中島みち女史が 舅への満腔の敬愛と、犠牲となった舅の部下への同情を書き綴った「日中戰争いまだ終らずーマレー「虐殺」の謎」を書くに當たり 大阪に篠崎氏を訪ねて取材してをられる。

「シンガポール占領秘録」の口繪冒頭には 當時の豐田 薫総領事が美人の譽れ高い令夫人と一緒に寫った寫眞が掲載されてゐる。 豐田さんは 私が新入社員の頃、會社の擔當部門の常務取締役をされてをられ 私にとって 雲の上の存在ながら 外交官出身らしく役員フロアーの森閑とした瀟洒な専用個室で執務されてをられた事を想い出し何かと懐かしい。

同じく著者が引用してをられる 井伏鱒二「徴用中のこと」は自身の見聞と傳聞とともに 頻繁に篠崎氏を引用してゐる。 初出は中央公論社「海」に二十九回に亘って聯載された随想で、讀み物としては面白いが、可なりいい加減な傳聞もある。 例へば マレー沖海戰を陸岸から目撃した人の話があるが、第二十二航空戰隊元山海軍航空隊の帆足正音海軍飛行豫備少尉(大分縣玖珠郡字帆足 浄土眞宗古刹 光琳寺、龍谷大學出身)機が最初にプリンス・オブ・ウエールズとレパルスを發見した位置はクワンタンの93°55浬、即ち陸岸から100Km以上離れた距離にあり、實際の海戰は そこから更に南東よりで陸岸から目視は不可能。 なんとも荒唐無稽な話でDé Jàvuだかillusionの類であろう。

單行本とする時、初出誌と校合本との「違」を丹念に校訂してゐる割には、誤記、誤植が多い。

一例を擧ぐれば、「松井部隊(旅團長松井少將指揮の部隊)」(P-76)とあるのは 明らかに5D松井太久郎師團長の間違いである。 第二十五軍隷下の四人の旅團長(GB

小林 隆歩兵團長(士候26、陸大36)、9B 河村参郎旅團長(士候29、陸大36)、21B

杉浦英吉旅團長(士候22)、23B 侘美 浩旅團長(士候24))の中には 松井姓はゐない。

「河村將軍は第九師團長として・・・」(P377)とあるのは「第九旅團長」の誤植である。

三人の師團長は 近衛(宮)DG 西村琢磨中將、廣島(鯉)5D 松井太久郎中將、久留米(菊)18D 牟田口廉也中將である。

「第八回」の記述の中で 篠崎さんを引用して「ー 宮兵團の西村中將は有名な剛將であった。 二・二六事件の判士長として、峻烈な粛軍の火蓋を切った人で、當時、陸軍省調査部長であった。 これに對して、青年將校のシンパであり、皇道派であった山下奉文將軍は、西村中將と對立的な存在であった。 ・・・」(P-103)とある。

士候22期、陸大32期、砲兵科出身の西村琢磨中將は、中佐の頃、第一師團特設軍法會議、所謂 五・一五事件の裁判長を務めてゐるが、二・二六事件當時は大佐で陸軍省軍務局兵務課長であり、判士長を勤めた事實はない。 當時の陸軍省調査部長は四期先輩の山下奉文少將である。

多分 これは 篠崎さんの第七章「戰犯裁判」(二)日本戰犯裁判(P-183)からの引用だと推定されるが 全く正反對の誤引用である。 明治三十一年生まれの井伏さんは、執筆時 既に八十歳を越へてをり 耄碌してをられたものだと思う。

ご丁寧にも「第二十一回」(P-281)で 今度はアーサー・スインソン著「シンガポール・山下兵團電撃戰」を引用して類似の誤記をやらかしてゐる。 宇都宮直賢少將の原譯文が「西村と山下は、西村が数年前、皇道派に属する青年將校たちを裁いた、ある軍事裁判の裁判長だったときに衝突した。」とあるものを、「ある軍事裁判」の後に括弧書きで(初め山下中將が推進させようとしてゐた二・二六事件)と間違った注釋を付け加へてゐる。

山下奉文の思想、信條を「皇道派」的だと斷定するに異論なきにしも非ずだが、同様に西村琢磨を「統制派」と斷定するにも躊躇、疑義なしとしない。

二・二六事件の首謀者の一人である磯部浅一の手帳には、牟田口廉也や山下奉文と共に「私共ノ氣持ガ判ツテ下サル方々」として西村琢磨の名前も記載されてゐる。

筆者は「井伏鱒二は、私にとっては最も好きな作家のひとりだが、・・・」(P-274)として度々引用してゐる。 「徴用中のこと」には戰史、戰記には書いてない事柄がふんだんに取り込まれてをり讀み物としては面白いが 所詮は文士の随想であって 史資料なり文献として扱うには慎重なテクスト・クリティサイズが必要である。 少し違った側面の話であるが「出所を異にする複数資料の内容が一致してはじめて史實とみなされることは、歴史學上の基本ルール・・」(P-294)だと 歴史學の専門家らしくおわかりになってはおられるようだが。

河村参郎將軍については(十八)提灯行列の陰で「悲劇の人、河村参郎」と わざわざ一項を設けて同情的に書いている。

しかし ここでも河村少將の「昭南警備隊司令官」任命の背景について「ひどい職務であることを承知で山下が河村を指名した背景を見ていくと、先に挙げた經歴のなかに缺けている、ある一つの事實に突き当たる。 河村参郎は西村中將とともに二・二六事件の軍法會議では叛亂軍の青年將校たちを地獄に追いやった、判士のひとりに名を聯ねていたのである。 ・・・」として ここでも飽くまでも 二・二六事件を硲とした統制派・皇道派對立軸の中で捉へられてゐる。 河村参郎少佐は特設陸軍軍法會議第一班の判士の一人に名を聯ねてゐるが、前述通り 西村琢磨の名前は そこには見あたらない。 筆者も その輝かしい軍歴を強調してゐるように、河村参郎中將は 士候二十九期恩賜、陸大三十六期恩賜の俊秀で東京帝國大學法學部政治學科に學んだインテリ將校であり、後に 佛蘭西に遊び、陸軍省軍務局軍務課長(P-254

陸軍省軍事課長とあるは誤り。 同時期の軍事課長は一期後輩で開戰時 近衛歩兵第五聯隊長を勤めた岩畔豪雄大佐)を歴任した 逸材中の逸材である。 昭和十三年七月十五日付けで北支方面軍参謀(第四課長)に補任されてをり、丁度 同日付けで山下奉文中將も北支方面軍参謀長を拝命している。 因みに 半月遅れの七月三十一日には 後に西村琢磨中將後任の近衛師團長となる 武藤 章大佐が 参謀副長に任命されてゐる。 筆者は これを「神の悪戯による因縁の結びつき」(P-87)としているが、寺内壽一大將を軍司令官に 期せずして俊秀役者が一カ所に集まった事になる。 この機會に俊秀同士が派閥次元を越えて お互 相手の長所、短所を充分認め合う間柄に成熟していったのではあるまいか。 しからずんば 後の山下と武藤の肝胆相照らす関係はとうてい説明がつかない。

私は 河村の人選も對立軸から過酷な試練を課すための起用ではなくて、困難にして最重要な任務を 四人の部下旅團長の中で 最若年にして最も信頼のおける 河村参郎第九旅團長に期待しての人選であったと考へたい。 なお この任命は正式には二月二十一日付け第二十五軍命令による區處であり第五師團歩兵第九旅團長は現職の儘、「昭南警備隊長」と呼ぶのが正しかろう。

さて 結論を急ごう。

山下軍司令官は戰闘部隊を市街に入れる事の危険性を熟知してゐた。 なればこそ各師團に對しては停戰時の線を越へて市内に進出する事を厳禁し、十六日には 先ず第二野戰憲兵隊を市内に入れて治安の確保を圖り、引き續き最も信頼のおける部下の河村参郎少將を昭南警備隊長に指名して 配下の歩兵第十一聯隊第三大隊と歩兵第四十一聯隊の一部兵力を抽出して市内の治安強化を圖った。

同時に馬來戰を通じての華僑義勇軍、就中 激戰地ブッキト・テマ高地での星洲華僑義勇軍 所謂 ダルフォース(Dalforce)に手を焼いた事により その剔出を考へたのも自然の成り行きである。

多数の華僑義勇軍が便衣に化けたとなれば、それを放置しておく事は許されず、そこまでは戰闘行為の延長線として 敵性華僑剔出に違法性はあるまい。 山下にしてみれば 信頼のおける河村が萬事 意を體してうまくやってくれるであらうとの期待もあったのではなかろうか?

山下の誤算、河村にとっての不運は、「悪魔の遣い、地獄からの使者」辻 政信が現場に居合はせた事である。 加へて 朝枝繁春のような無分別、無思慮な参謀が「軍」と謂う虎の威を藉りて憲兵隊、警備隊を指嗾した事による。

山下の立場が 南京における松井石根なら 河村は さしずめ 谷 壽夫になぞらえる事が出來ようか? しからば朝枝は 長 勇 役だったと謂う事になりましょう。

第五師團は昭和十五年度制度改正の後も 傳統的 四個歩兵聯隊、二個歩兵旅團編成を堅持してゐた 最大、最強の師團である。 因みに 近衛師團は 3Gi, 4Gi, 5Gi で歩兵團編成(歩兵團長 小林 隆少將)、第十八師團は建制上は 23B (55i, 56i)(旅團長 侘美 浩少將)と 35B (114i, 124i)(旅團長 川口清健少將)と二個旅團編成になってゐるが、カムラン灣に終結後、歩兵第一二四聯隊(聯隊長 岡 明之助大佐)は川口支隊として分離、英領ボルネオに轉戰してをり、實質は歩兵團編成である。

廣島(鯉)第五師團 師團長 松井太久郎中將(士候22 陸大29 歩兵、福岡)

歩兵第九旅團 旅團長 河村参郎少將 (士候29恩賜 陸大36恩賜 歩兵、石川)

歩兵第十一聯隊 聯隊長 渡邊綱彦大佐(士候28 歩兵、三重 )

歩兵第四十一聯隊 聯隊長 岡部貫一大佐

歩兵第二十一旅團 旅團長 杉浦英吉少將(士候22 歩兵、千葉)

歩兵第二十一聯隊 聯隊長 原田憲義大佐(士候26 歩兵、三重)

歩兵第四十二聯隊 聯隊長 安藤忠雄大佐(士候28 歩兵、岡山)

捜索第五聯隊 聯隊長 佐伯静夫中佐(士候29 騎兵、廣島)

野砲兵第五聯隊 聯隊長 中平峰吉大佐

工兵第五聯隊 聯隊長 田村安治大佐

輜重兵第五聯隊 聯隊長 上木隆之中佐

総勢二萬五千二百余人の大所帯で 支那事變勃發當初から各地を轉戰した歴戰の師團である。 松井中將の第五師團長發令は 昭和十五年十月十五日であるが、マレー作戰發起前、浙江省寧波に駐屯中、渓口の蒋介石家の陵墓が荒れたまま放置されてゐる事を知り、「日本軍占領地内で敵將の墓が荒れたまま放置されてゐるのは、日本軍の恥」だとして 第五師團將兵の手によって復原整備させたと謂う。 その中には後に 昭南警備隊に配属された兵士もゐたかもしれない。 師團長の惟いは 勇猛でならした鯉師團の部下將兵にも通じてゐたのではあるまいか? 中には 軍命令の手前 昼間拘束した華僑が 夜の間に逃げるにまかせてゐた例もあるようだし、夜闇のゴム林の中で、逃げるように促し、空に向けて二、三發 銃を發射した例もあったと謂はれる。

後世永劫 華人の恨みを買う 取り返しのつかない大不祥事にちがいないが、命令に絶對服従の軍隊で せめてもの無言の不服従の兵士がいたことを 戰後の軍事法廷で 被害者側の證言として記録されてゐる事が 加害者側の同胞として 些かなりとも救はれた思ひがする。

(2005/04/01 初稿)

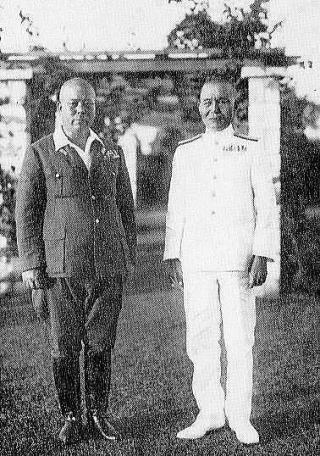

昭和十七年二月二十七日 第二十五軍軍司令部を儀禮訪問した 小澤治三郎第一南遣艦隊司令長官。

主要参考ならびに引用文献;

「死は易きことなり」 陸軍大將山下奉文の決断 太田尚樹 講談社 第1刷

「高松宮日記」第四巻 高松宣仁親王 中央公論社 一九九六年七月初版

「提督 小澤治三郎傳」提督小澤治三郎傳刊行會 原書房 昭和四十四年四月

戰史叢書「比島・マレー方面海軍進攻作戰」防衛廳防衛研修所戰史室 昭和四十四年三月

戰史叢書「マレー進攻作戰」防衛廳防衛研修所戰史室 昭和四十一年八月

「戰藻録」 宇垣 纏 原書房 昭和四十三年一月

「山本五十六」 阿川弘之 新潮社 昭和四十年十一月

「捕虜日記」Jonathan Wainwright 原書房 昭和42年5月

「シンガポール」山下兵團マレー電撃戰 Authur Swinson 昭和46年1月 サンケイ新聞社

「回想の提督小澤治三郎」 小澤治三郎傳記刊行會編 原書房 昭和四十六年四月

「海軍魂」勇將小澤司令長官の生涯 寺崎隆治 徳間書房 昭和四十二年十二月

「聯合艦隊の榮光と終焉」 草鹿龍之介 行政通信社 昭和47年

「聯合艦隊参謀長の回想」草鹿龍之介 光和堂 一九七九年一月

「史説 山下奉文」兒島 襄 文藝春秋社 昭和四十四年五月

文春文庫「史説 山下奉文」兒島 襄 第9刷 1987年4月

「海軍航空隊始末記」戰闘編 源田 實 文藝春秋社 昭和43年1月

「シンガポール占領秘録」戰争とその人間像 篠崎 護 原書房 昭和五十一年八月

「日中戰争いまだ終らず」マレー「虐殺」の謎 中島 みち 文藝春秋社 1991年7月

「徴用中のこと」 井伏鱒二 講談社 1996年7月

「二・二六事件」 第一巻、第二巻、第三巻 松本清張 文藝春秋社 一九八年二月

陸海軍將官人事総覧 陸軍編 芙蓉書房 1993年第8刷

陸海軍將官人事総覧 海軍編 芙蓉書房 昭和61年第6刷

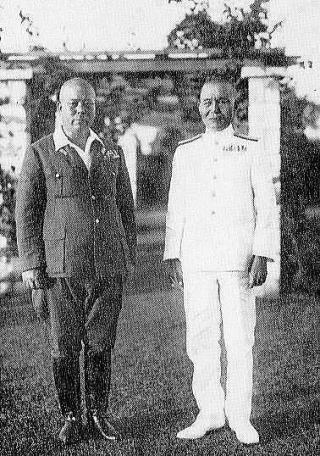

昭和十七年七月二日 離任挨拶のため セレター軍港内の第一南遣艦隊司令部に小澤治三郎中將を訪ねた山下奉文中將。